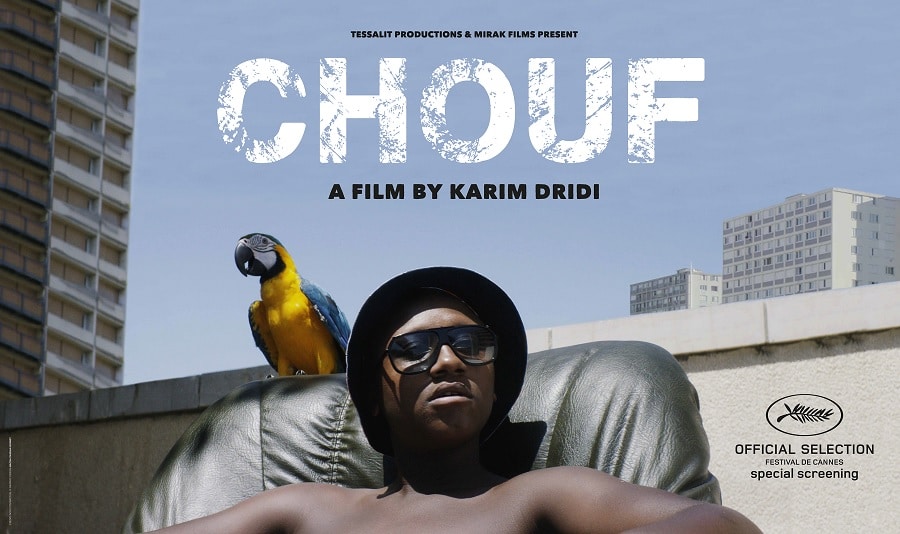

Chouf ! Dernier épisode de sa trilogie marseillaise, après Bye Bye (1995) et Khamsa (2008), Karim Dridi poursuit et conclue sa peinture de la cité phocéenne en s’attaquant cette fois aux quartiers nord, sur fond de vengeance au pays des caïds de cité.

Fresque du Tier-Quar

La critique s’avère délicate, car le film jouit de bout en bout d’une grande fluidité, et d’aucune réelle faute de goût. Les comédiens amateurs natifs des quartiers sont tous impeccables, le propos sur la violence et la marginalité clair et maîtrisé. Le point de vue adopté est pour sa part empathique sans en abuser, l’immersion palpable mais suffisamment distante.

Le metteur en scène entretient donc une posture un pied dedans-un pied dehors, qui permet d’aborder sans concession la brutalité d’un gang, aspiré dans une spirale de violence dont personne ne peut s’extraire, une fois pris dans son courant.

C’est ce que raconte le film. Sofiane, étudiant brillant, rentre dans la cité de son enfance, à Marseille, pour voir sa famille. Au quartier rien n’a changé, tout semble figé dans le temps : les vieux copains sont toujours au même endroit, à mi-chemin entre le deal et la petite sandwicherie qu’ils ont monté ensemble. Slim, son frère cadet, fait lui aussi partie du petit gang, toujours scotché à son téléphone portable, dans l’attente d’une nouvelle affaire. Sa position pose problème à la famille, car les revenus générés par le trafic lui permettent de survivre financièrement, mais dans un même temps, le milieu dans lequel Slim évolue menace de lui coûter la vie à chaque instant.

C’est d’ailleurs pendant le déjeuner que le pire finira par arriver. Slim sort de table en plein repas, comme souvent, et quitte l’appartement familial sans donner de détail. Quelques minutes plus tard, une rafale de kalachnikov retentit dans la cité. Dès lors, tout le monde sait autour de la table, mais reste silencieux, le regard habité par la fatalité.

De cet événement déclencheur adviendra le vrai point de départ de l’histoire : Sofiane cherchera à venger son frère par tous les moyens, par le biais du gang de copains du quartier, qu’il cherchera à intégrer. Dans un premier temps, chacun des membres fera tout pour le dissuader de pénétrer dans un cercle qui, ils le savent tous, est une décision sur laquelle il ne pourra revenir par la suite.

Reda, le leader, lui dira d’ailleurs une fois qu’il aura intégré la bande : « La marche arrière est pétée mon frère ».

De là, Chouf nous laisse assister en direct à la vie du gang, à l’intérieur duquel Sofiane participe à toutes les activités, tout en enquêtant en parallèle sur le meurtrier de Slim.

Une galerie de personnages

La plupart du temps, le film restera à l’intérieur de la cité, à la fois QG et domicile. Les codes internes à son organisation, sa loi indépendante, que tous les habitants sont tenus de respecter, donnent à l’arène une couleur très familiale. Malgré la brutalité qui définit les rapports humains, chaque personnage que l’on croise finit par être attachant, du petit guetteur qui a dressé son perroquet pour repérer les poulets, à Reda, grand frère à la carrure de colosse et à l’aplomb égale à son poids, en passant par les plus petits rôles, comme ce type qui prépare les barrettes de shit en se défonçant avec sa propre came, la musique à fond.

Karim Dridi aime ses personnages et d’ailleurs, n’a de cesse de les filmer sous toutes les coutures. Il ne laisse d’ailleurs que peu de place à l’environnement lui-même, aux paysages, aux barres d’immeuble, aux murs dégradés, qui semblent assez peu l’intéresser. Cet univers en huit clôt à ciel ouvert, est donc toujours à travers la présence des mêmes personnages dans le cadre, souvent en groupes, et souvent entrain de squatter les mêmes spots.

Mais lorsque le récit vient à franchir les frontières du petit monde des cités – lorsque Sofiane permet au gang d’accéder à une expansion fulgurante via ses compétences en commerce – le film semble ne plus savoir quoi faire de ses images. Tout logiquement, les personnages recherchent des coins isolés (décharges, calanques, zones industrielles) pour faire leurs affaires, mais l’épure totale de la mise en scène, qui se contente de recycler les mêmes procédés (plans d’ensemble sur des groupes de personnages et quelques gros plans) quel que soit l’endroit où l’histoire nous mène, a tendance à amoindrir les mutations du récit, le condamnant à une forme de répétition.

Le scénario, pourtant d’une grande densité, et pensé pour nous présenter une micro-société sous tous ses aspects, perd au change lorsque le film social devient film de gangsters. Il suffit d’observer l’évolution des choix musicaux. Dès le générique, un rap politique hyper pêchu nous transporte dans la fougue et la vitalité de ces jeunes, pour finalement être remplacé vers la fin par un fond jazzy plat et insipide, à l’image de la mise en scène, en panne d’invention lorsqu’elle cherche à montrer que les petites frappes sont devenus de gros caïds.

Le relief de la violence

Reste que Karim Dridi sait filmer les visages et les corps, mais toujours pour arriver aux mêmes fins.

Une très belle série de plans introduisent le film par exemple, lorsque Sofiane débarque au quartier. Il est suivi de loin, du point de vue des toits, avec en amorce la silhouette de plusieurs guetteurs haut-perchés. La belle idée, c’est que malgré la joie et l’aisance avec lesquelles il parcourt les rues de son enfance, le jeune homme reste en proie à un environnement où tout est vu et entendu, où chaque décision a des répercussions qui dépassent sa volonté d’individu.

La fameuse scène du repas aussi, celle décrite précédemment, retire une force inouïe de sa pudeur. La détonation de l’arme résonnant dans tous les murs du quartier, laisse place à un terrible silence. Pas seulement celui de la famille, mais celui de toute une communauté, qui sait parfaitement que c’est le lot quotidien des jeunes dealers, une loi de la jungle à laquelle ils sont livrés, et sur laquelle les autorités officielles n’ont aucune emprise. A ce constat se succède un magnifique gros plan sur les yeux de Sofiane, qui contraint à cette même culture du silence, ne peut qu’intérioriser la violence de son émotion.

Vous l’aurez peut-être remarqué, les accents les plus pertinents du film sont toujours liés à une histoire de violence. Soudaine, imprévisible, et déclinée de nombreuses manières – par le son, l’hémoglobine ou l’intime– la violence génère un relief détonant à un film, qui part ailleurs, souffre d’une certaine platitude.

En dehors de quelques œillades attendrissantes, Chouf aura donc la force de dépeindre avec de belles fulgurances une violence et une injustice souvent déformées et orientées par les médias, mais restera rongé par sa propre tautologie : la violence est une spirale dont on ne peut franchir les frontières, à l’image de la cité, qui est violente et cerclée par ses frontières.

Conclusion : la violence est vraiment violente.

Restez connectés avec nous sur les réseaux sociaux pour découvrir toutes les news des films et les dernières critiques des films.